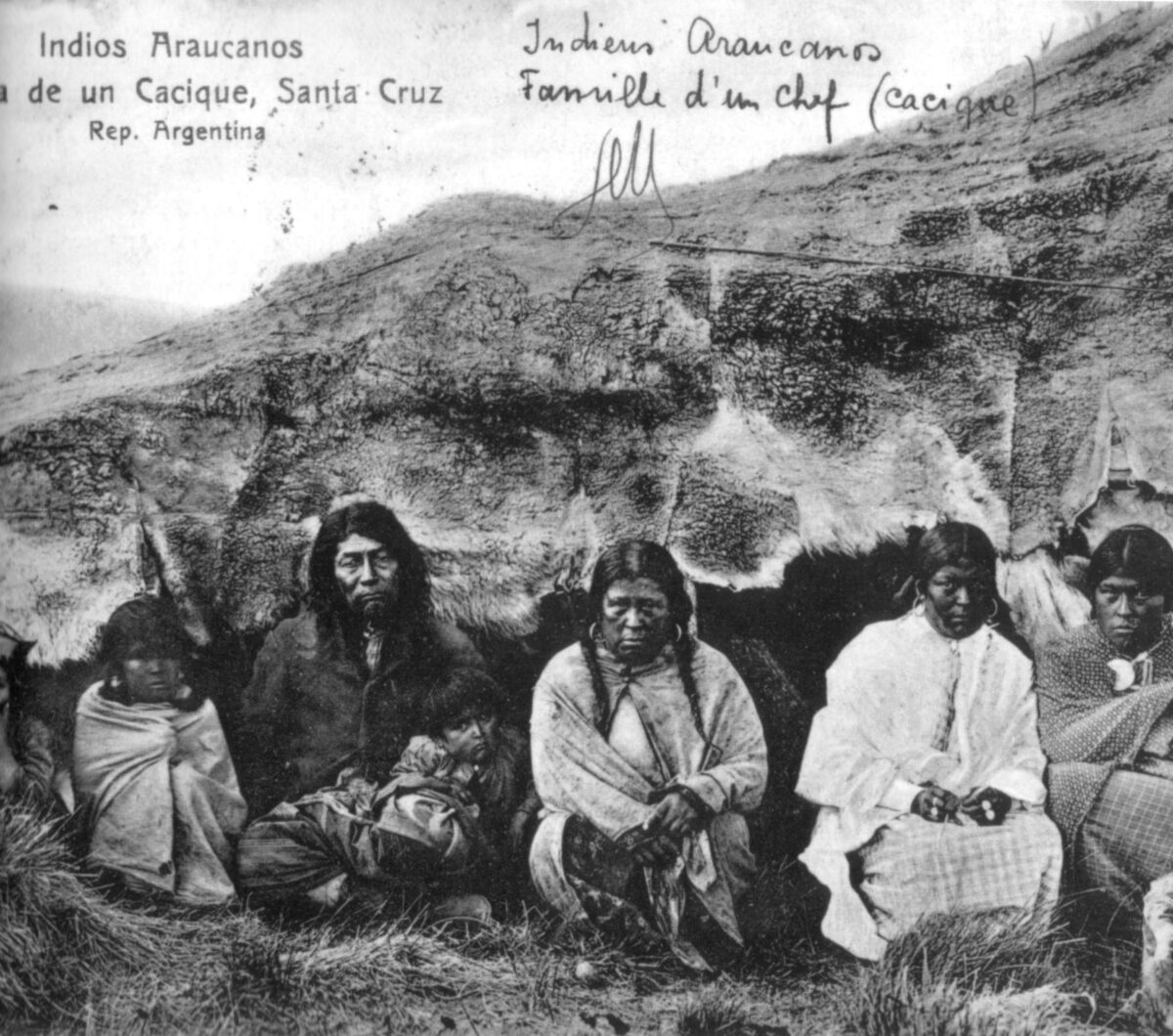

ETAPA INDÍGENA

La región patagónica ha sido poblada desde hace aproximadamente 10.000 años, por grupos provenientes desde el continente asiático y la Polinesia. Estudios arqueológicos han hallado en diversos sitios restos muy antiguos. El de mayor data es el de la denominada Cueva Traful I, cercana a la localidad de Villa Traful, donde los restos fueron fechados con una antigüedad de alrededor de 9000 años .

Los primeros hombres blancos llegaron desde el Alto Perú a la costa del Pacífico, actual Chile, en el siglo XVI.

Desde allí, expedicionarios, misioneros y aventureros cruzaban los Andes por diversos motivos. A algunos los guiaba la búsqueda de la mitológica “Ciudad de los Césares”, a la que muchas crónicas antiguas ubicaban en esta zona; otros más pragmáticos, venían a capturar indígenas para llevarlos como esclavos a trabajar a las minas de Chile.

El lago Nahuel Huapi fue divisado por primera vez por Juan Fernández en 1620.

También tuvieron contacto con los indígenas misioneros jesuitas que intentaron acercarlos al Cristianismo. Así es como en 1670 el padre Nicolás Mascardi funda la Misión del Nahuel Huapi en la actual península Huemul.

Si deseas conocer más acerca de las expresiones religiosas en nuestra ciudad ingresá a este link: TURISMO RELIGIOSO

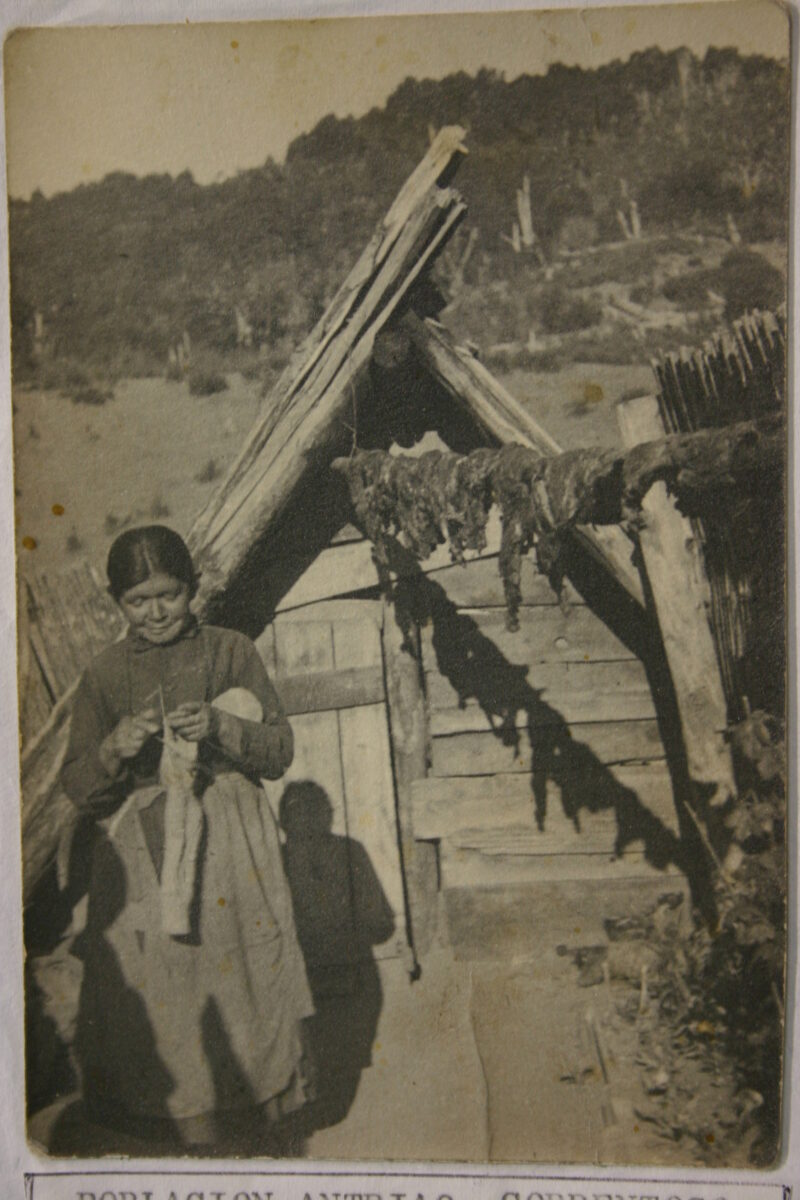

Cuando estos expedicionarios incursionaron en la zona, la hallaron habitada por diferentes parcialidades de indígenas nómades, cazadores- recolectores que poseían costumbres y lenguas propias. En la zona sur del lago, donde ahora se encuentra la ciudad de Bariloche vivían los Poyas, grupo perteneciente a la raza Tehuelche Meridional; mientras que en las islas y zona norte del lago habitaba un grupo denominado Puelches del Huapi. Hacia el noroeste tenían su territorio los Pehuenches, famosos por su belicosidad.

Del otro lado de la cordillera habitaban los araucanos. Su cultura era más desarrollada, practicaban la agricultura, eran sedentarios, realizaban tejidos y artesanías en metal. Las diferencias culturales, ambientales y económicas favorecieron el intercambio entre los indígenas de nuestra Patagonia y los araucanos; mientras que los primeros poseían gran cantidad de caballos y sal apta para consumo humano -muy apreciada en Chile-, los transandinos ofrecían a cambio tejidos, cereales y metales.

En la actual Tierra del Fuego, habitaban los Onas y en la zona de los archipiélagos fueguinos los Kawaskar, Yámanas y Alacalufes vivian recorriendo las islas en canoas, basando su alimentación principalmente en la pesca y recolección de mariscos.

Las canoas fueron el principal medio de transporte y también de vivienda tanto para los que habitaban en el archipiélago como para aquellos que se asentaban a orilla de los lagos. Con diferentes técnicas, según la zona (Tronco ahuecado y corteza), desarrollaron una destreza para su construcción que aún sus descendientes mantienen vigente.

Ese contacto se fue acrecentando. En un principio fue amistoso y a medida que aumentaba la presión del blanco por las tierras araucanas, éstos se vieron obligados a trasladarse al territorio argentino en busca de tierras donde asentarse, comenzando a producirse enfrentamientos entre indígenas (en parte fomentados por los blancos) que terminaron con la imposición de los araucanos y su cultura sobre las otras. Cuando el ejército argentino llevó a cabo la Conquista del Desierto la zona estaba habitada por indígenas de parcialidades fusionadas con cultura araucana que se autodenominaban mapuches (Mapu:Tierra; Che: Gente).

Estos indígenas, al contrario de lo que generalmente cree, eran sedentarios, poseían un gran desarrollo económico y se dedicaban a la agricultura y al comercio del ganado vacuno y caballar que arriaban desde la pampa argentina hacia Chile. En esta época los indígenas estaban organizados en los denominados “Grandes Cacicazgos”, compuestos por varios grupos pequeños que habitaban un área y respondían a las órdenes de un cacique mayor. Nuestra zona estaba bajo el domino de Saihueque, conocido como el “Gobierno de las Manzanas”. Saihueque tenía sus tolderías sobre las márgenes del río Caleufu, en el actual camino a Paso Córdoba, y con él tuvo contacto el Perito Moreno cuando visitó la zona.

En el traslado del ganado hacia Chile, el actual territorio de la Provincia del Neuquén desempeñaba un papel importante ya que en sus valles intermontanos se engordaba el ganado antes de cruzar la cordillera. Es por eso que uno de los principales ingresos económicos que tenían los indígenas de aquí era el cobro de peaje para pasar por sus territorios y el de permiso para las pasturas. Conociendo esto, en su Primer Campaña al Desierto (1879), el Gral. Roca utilizó como una de sus estrategias la de apoderarse de la isla de Choele Choel, punto estratégico en las rutas de comercio de ganado.

LA CONQUISTA DEL DESIERTO

La ideología europeizante; el interés de los hacendados de la provincia de Buenos Aires por lograr expandir sus propiedades para la práctica de la ganadería extensiva y la necesidad de afianzar la soberanía nacional fueron las causas que motivaron las expediciones con el objeto de desterrar al indígena de la Patagonia y sumarla al Territorio Nacional.

Luego de varias campañas organizadas desde el gobierno argentino, el General Roca llevó a cabo su primer etapa de la Campaña al Desierto en 1879, con la que logró vencer a la mayoría de los caciques indígenas y tomar posesión de los territorios de La Pampa, Río Negro, y norte de Neuquén. En 1882 se organizó la segunda etapa que finalizó el 1 de enero de 1885, con la rendición del último cacique, Saihueque, en el fuerte de Junín de los Andes.

Julio A. Roca

Valentín Saihueque

Valentín Saihueque

LA COLONIZACIÓN

Al finalizar la Campaña al Desierto, el gobierno argentino comenzó a realizar acciones para poblar la zona. Los territorios conquistados fueron repartidos entre expedicionarios, terratenientes que habían financiado la campaña, reservas indígenas y colonos. Se elaboraron varias leyes con el fin de regularizar la situación, pero pasó mucho tiempo hasta que se comenzó a hacer una efectiva ocupación de las tierras. Mientras tanto el Perito Moreno, en oportunidad en que visitó la zona con un grupo de científicos luego de la campaña, al pasar por la zona donde tuvo las tolderías Saihueque, manifestó su profundo pesar por ver lo que fue un vergel transformado, ahora sí, en un verdadero desierto.

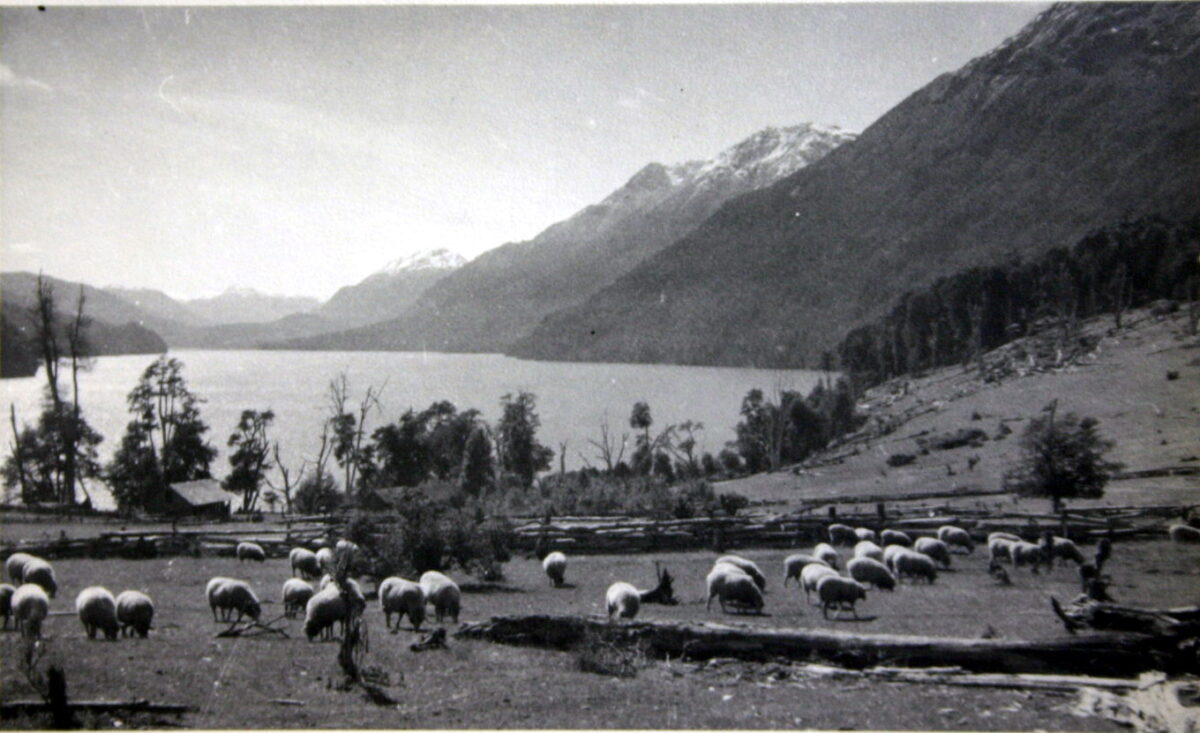

En 1885 se realizó el primer remate público de tierras en la Provincia del Neuquén, y las tierras más solicitadas fueron las del norte neuquino para la crianza del ganado ovino.

Al mismo tiempo, esta zona había comenzado a ser poblada por familias provenientes de Chile que se instalaban con permisos precarios y se dedicaban a la economía de subsistencia, e inmigrantes de otros países (Italia, Estados Unidos, España) quienes con espíritu aventurero se asentaron en la zona dedicándose en su mayoría a la cría de ganado vacuno y su arreo a Chile, o se empleaban en las estancias patagónicas. De ellos se han destacado Jarred Jones, Ralph Newbery, Tauscheck y Carlos Wiederhold, quien instaló el primer almacén de ramos generales en lo que ahora es el Centro Cívico y que por derivación le diera el nombre a la ciudad de San Carlos de Bariloche, ya que por error idiomático recibía correspondencia a nombre de “San Carlos” en vez de “Don Carlos”.

En esa época era muy común que propietarios chilenos tuvieran tierras en ambos lados de la cordillera. Sobre la zona norte del lago, el hacendado chileno Hube tenía sus campos de veranada y era conocido como el “Rincón de Hube”. Por derivación le quedó la denominación de “El Rincón”, lugar donde está establecida hoy la aduana argentina en el paso Cardenal Samoré (ex Puyehue).

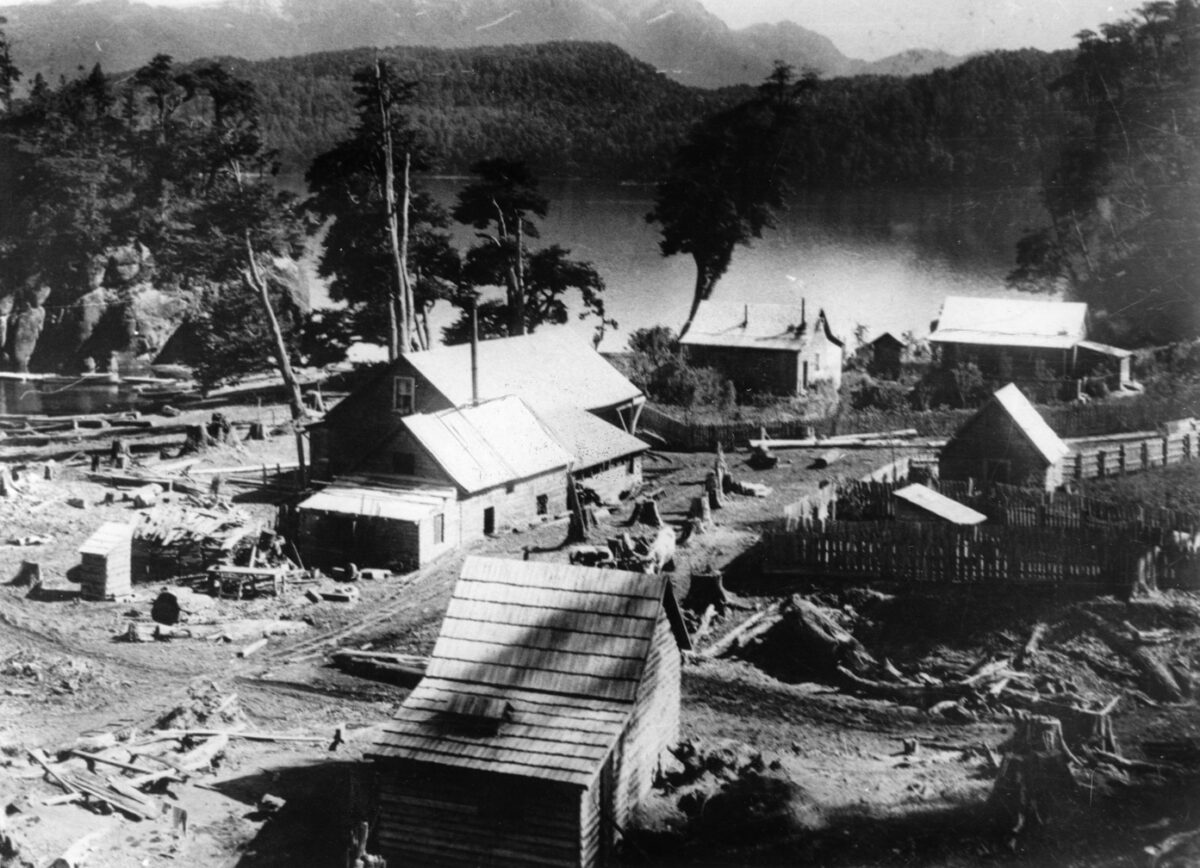

El Paraje Nahuel Huapi

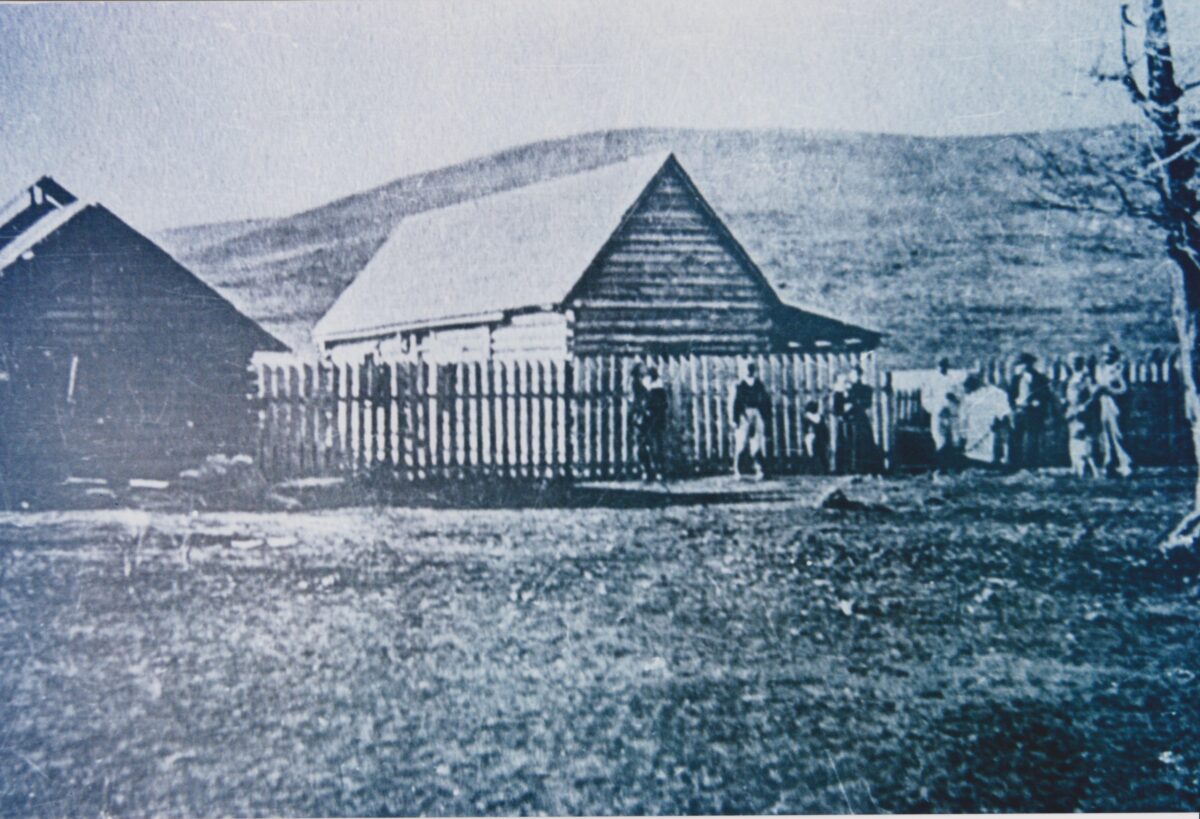

En las nacientes del río Limay, denominado Paraje Nahuel Huapi, se estableció a fines de siglo un núcleo de población, estafeta de correos, comisaría, el primer juzgado de paz y el Almacén de Ramos Generales de Jarred Jones, El “Boliche Viejo”, que proveía a todos los vecinos de varias leguas alrededor y era punto de referencia para todos aquellos que llegaban a la zona. Allí se proyectó fundar una ciudad industrial pero la idea se truncó y la población se fue trasladando hacia San Carlos de Bariloche.

Hasta la resolución de los conflictos por los problemas de límites con Chile, en 1902, pocas fueron las medidas oficiales tomadas para fomentar la colonización de la zona.

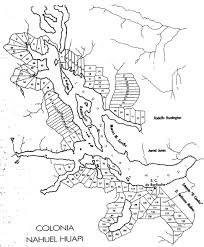

Colonia Nahuel Huapi

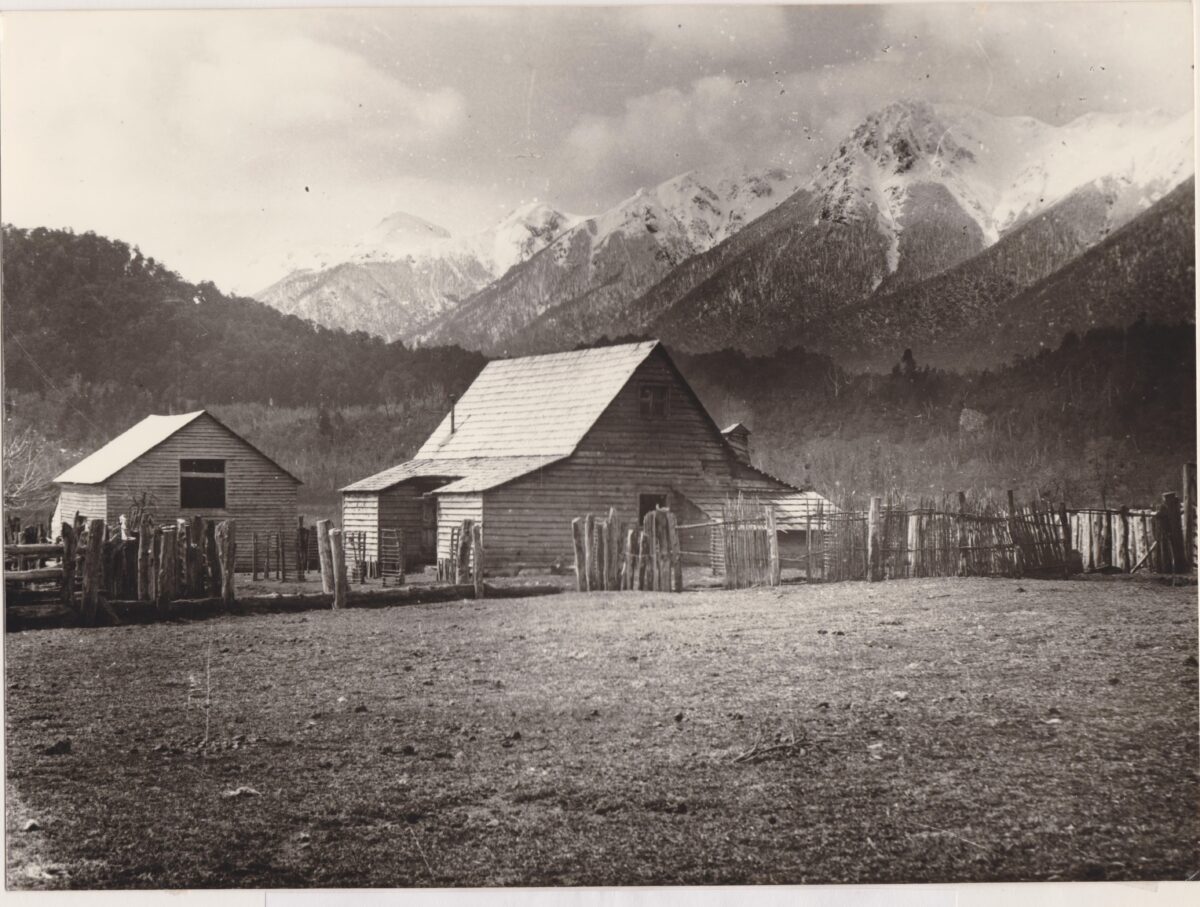

En 1902 la Oficina de Tierras y Colonias creó la Colonia Nahuel Huapi, subdividiendo el perímetro del lago Nahuel Huapi en lotes de 625 has. cada uno, que podían ser adquiridos por los interesados mediante remate público o abonando la suma de $ 500.-. Así fueron adquiriendo parcelas de tierra los Barbagelatta, Tierno, Marimón, Capraro, Weeks, entre otros.

Quienes adquirían un lote estaban comprometidos a realizar mejoras: corrales para los animales, cercos, tomas de agua, vivienda, y acondicionar el tramo de la ruta correspondiente al lote.

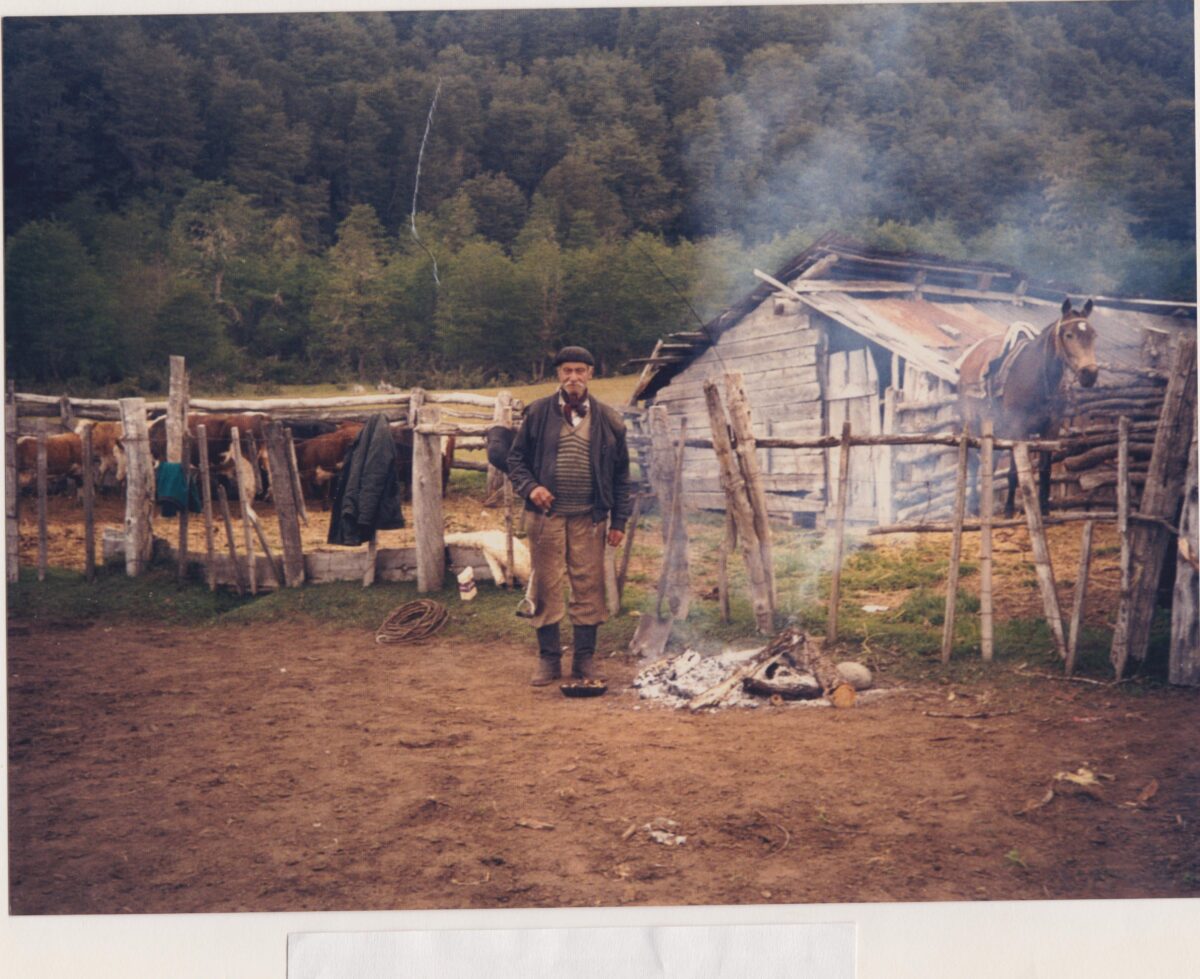

Por ese entonces también llegaban familias provenientes de Chile, en su mayoría descendientes de araucanos mestizados, que se instalaban con permisos precarios y mantenían una economía de subsistencia. Se empleaban como peones en los establecimientos y se dedicaban a la construcción, ya que eran muy hábiles para los trabajos en madera. Familias como los Antriao, Paichil, Quintupuray, Guananja, Chumuy, Carmonei, Chabol, Martínez .

Una vez instalados ya era indiferente la forma en que habían adquirido sus propiedades, todos trabajaban en conjunto, se ayudaban mutuamente y aportaban los conocimientos que traían de su lugar de origen para lograr sobrevivir en esta tierra donde todo estaba por hacerse.

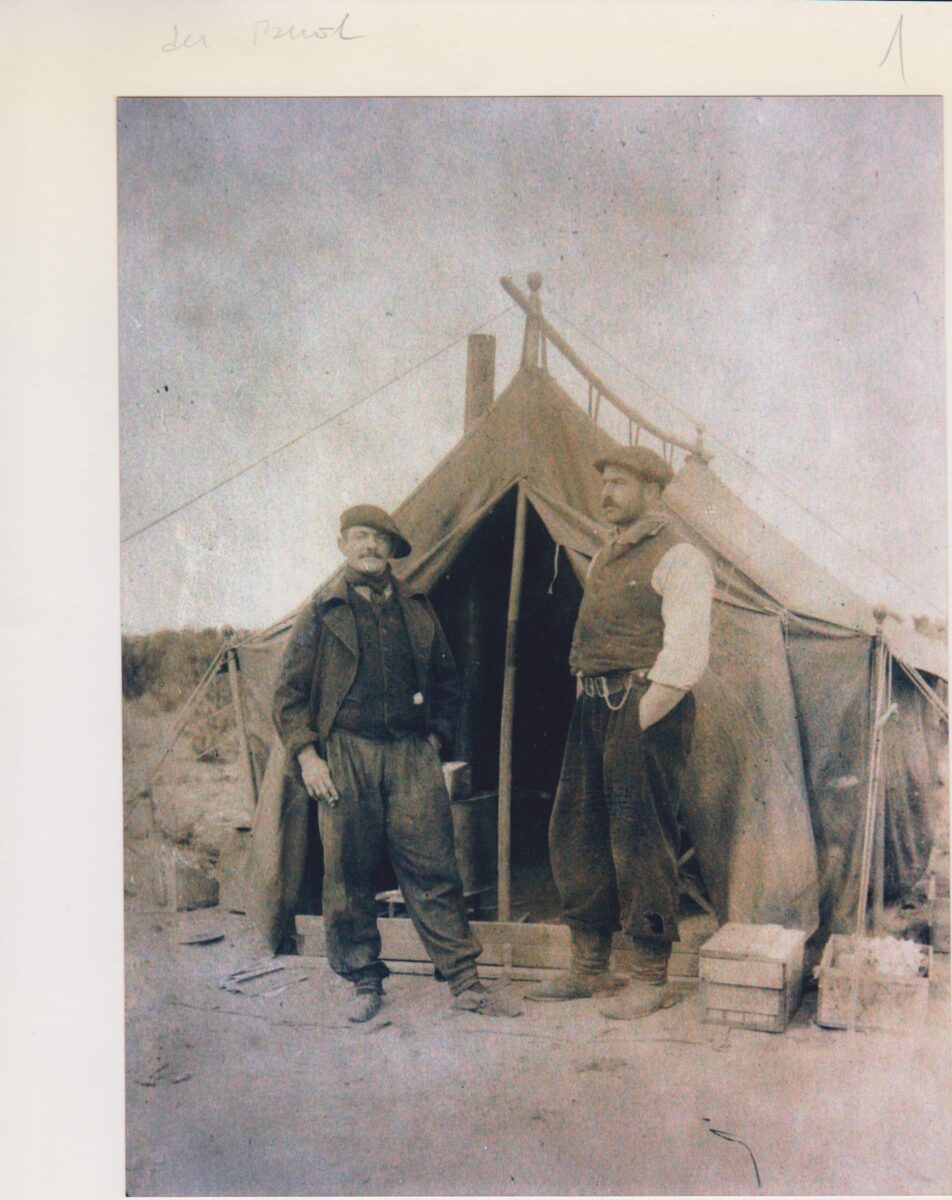

La vida diaria de estos pioneros transcurría entre el arreo de animales y cuidado de los sembrados, y el desmonte para la venta de la madera, en completo aislamiento, necesitados de todo menos de coraje para vivir en este lugar.

El médico más cercano estaba en Bariloche, “antes andábamos descalzos y con poco abrigo pero la gente no se enfermaba….”, las afecciones eran tratadas con plantas de la zona y las mujeres tenían sus hijos solas, o ayudadas por parteras de oficio. Por ese entonces vivía aquí Ema Dracksler, hermana de la Sra. de Jarred Jones, quien es aún hoy recordada como la matrona de esa época, y que acudía en ayuda de todas las mujeres que estaban por dar a luz. Curiosamente el destino quiso que ella no tuviese hijos propios. Cuenta la abuela Chabol “..tuve quince hijos, algunos se me murieron por el trabajo, al principio me ayudaba mi abuelita pero con los últimos mandaba a mis hijos al campo, me ponía en cuclillas al borde de la cama y ahí los tenía sola…”.

Conocé más acerca de nuestros pioneros en el siguiente link:

Para vestirse se usaba lo imprescindible. Quienes podían compraban las ropas en Bariloche; mientras que otros las confeccionaban ellos mismos con telas o con bolsas de harina. La mayoría fabricaba sus calzados con cuero de vaca atados con tientos, y los denominaban “tamangos”, término proveniente del lenguaje indígena.

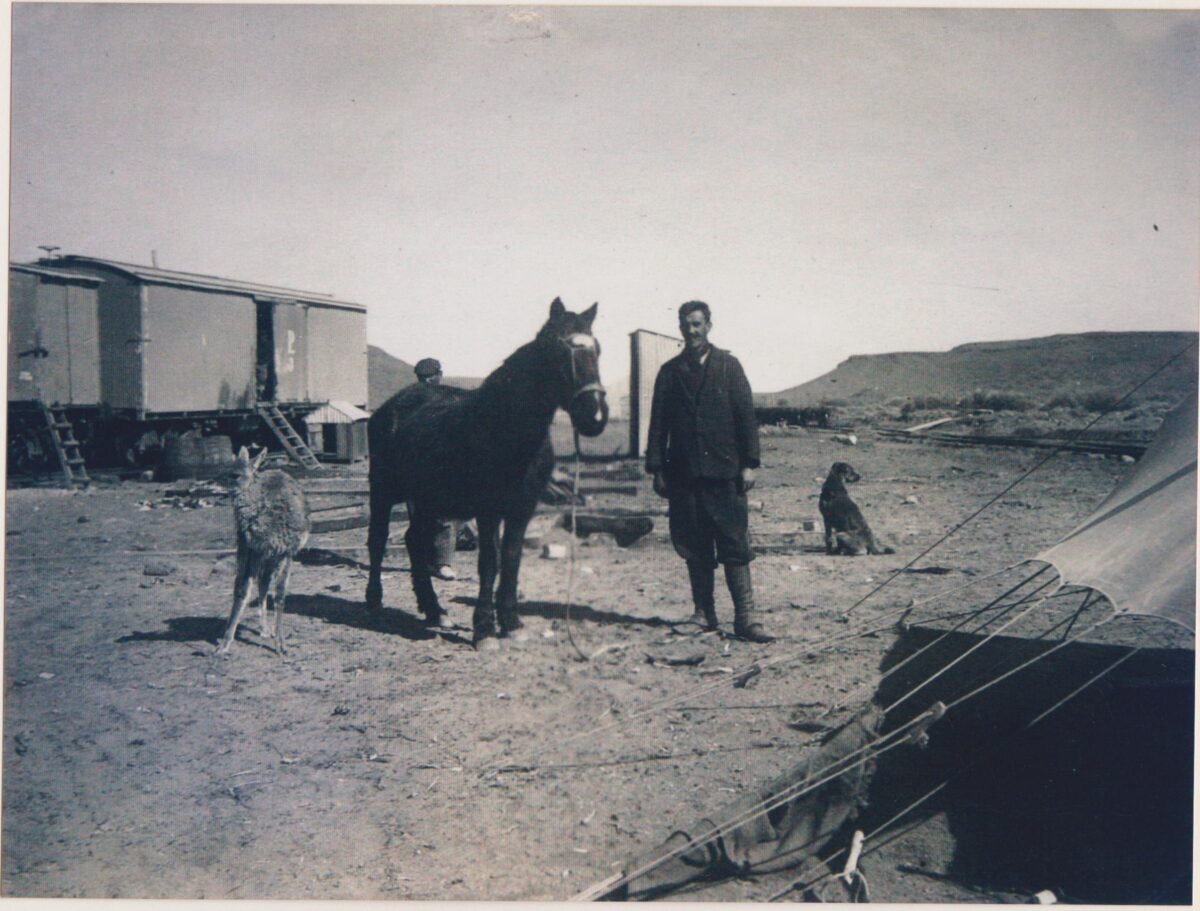

La economía estaba basada en la crianza del ganado vacuno, y la explotación forestal. A diferencia del resto de la provincia, el ganado económicamente más importante era el vacuno ya que en esta zona se contaba con el mercado de Chile donde eran vendidos la mayoría de los animales y de donde se proveían de mercaderías las almacenes. También se sembraba trigo, papas, arvejas, zanahorias y todas las propiedades contaban con sus árboles frutales de manzana, ciruela y las típicas frutas finas.

La madera que se explotaba eran el ciprés y el coihue. La primera se utilizaba para las construcciones de mayor importancia mientras que la segunda se utilizaba para los corrales, cercos, galpones, varillas, etc. Sobre las costas de los lagos funcionaban aserraderos que transformaban la madera para destinarla a diversos usos.

En 1913 fue invitado por el Gobierno Nacional a realizar estudios en la zona el geólogo norteamericano Bailey Willis, quien junto a un grupo de colaboradores desarrolló una planificación de la región que permitiría transformarla en un polo de desarrollo industrial aprovechado la amplia variedad de recursos naturales que poseía. Esta visión no fue compartida ni por el gobierno ni por los hacendados ingleses, ya que se oponía a sus intereses por lo que nunca se llevó a cabo.

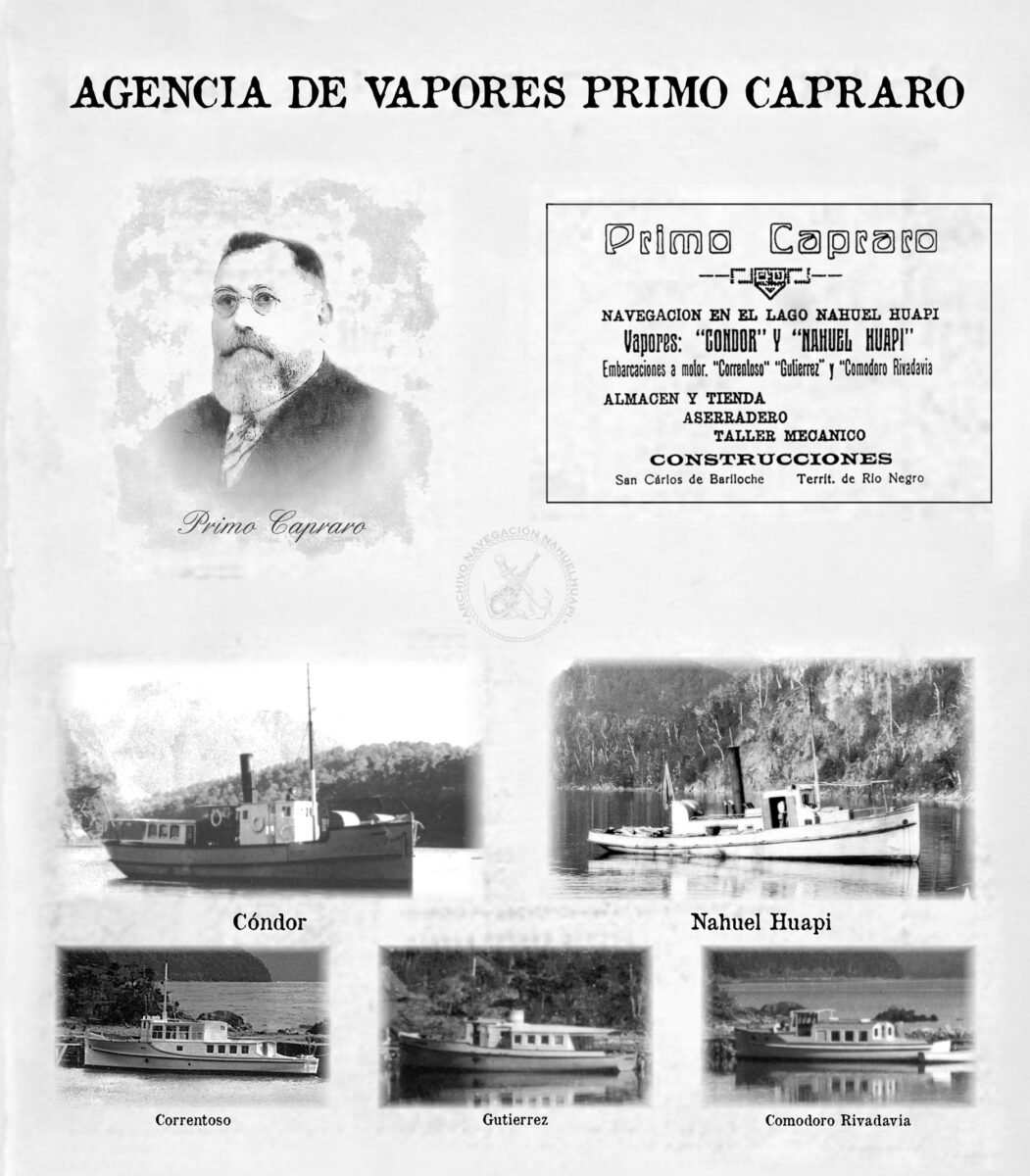

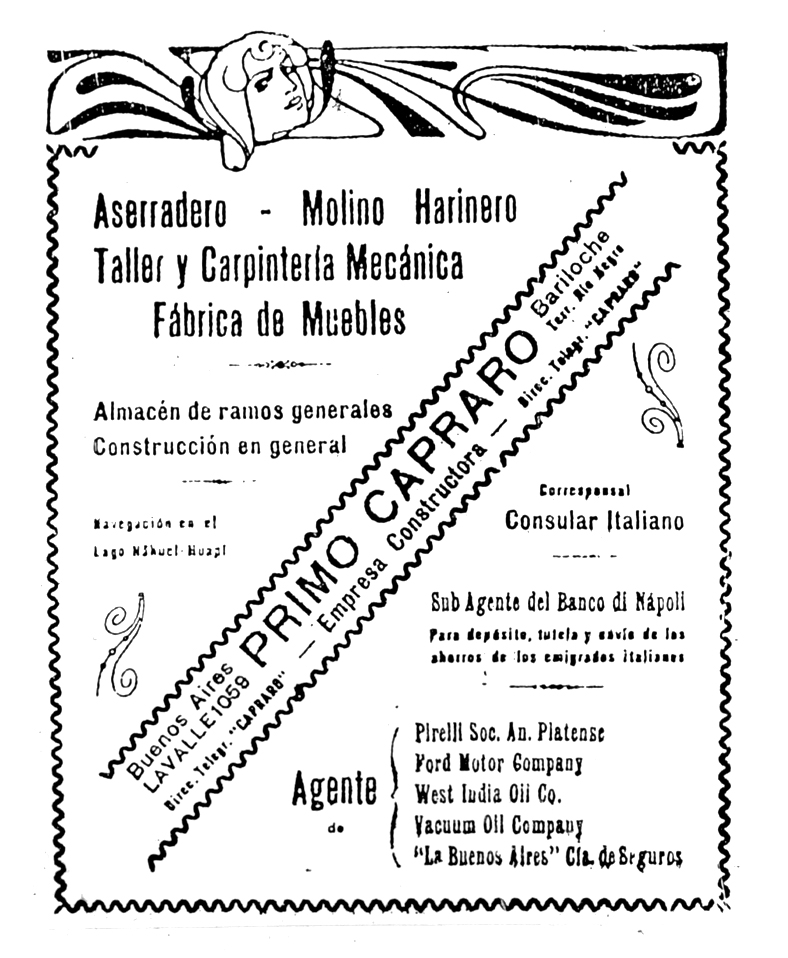

En ese entonces el desarrollo económico estaba impulsado principalmente por la Compañía “Chile-Argentina”, fundada a fines del S. XIX por los señores Hube y Achelis, de origen chileno, y que traía mercadería de Chile, transportándola sobre mulas y carros tirados por bueyes a través del paso Coronel Rosales. Compraba las producciones de los habitantes del perímetro el lago y las exportaba. Esta compañía llego a tener una marcada hegemonía comercial: tenía campos propios y arrendaba otros que llegaban hasta la zona de Piedra del Aguila, tenía representantes en el puerto alemán de Bremen por donde comercializaban con Europa. En 1914 se vendieron las acciones de la empresa que fueron adquiridas mayoritariamente por Primo Capraro, quien montó una gran empresa que abarcaba varias actividades, a tal punto que recibió el apodo del “Emperador de Bariloche”. Comprendía empresa constructora, empresa de transporte, aserradero, almacén, también era representante del Gobierno de Italia y corresponsal del diario “La Prensa”, entre otras actividades.

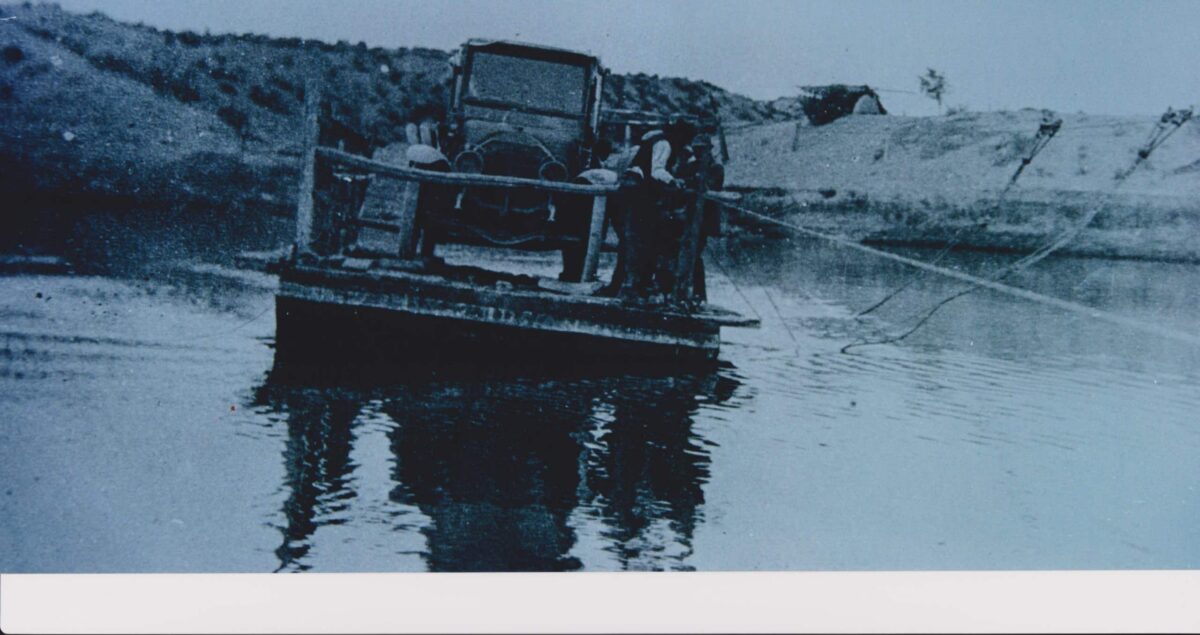

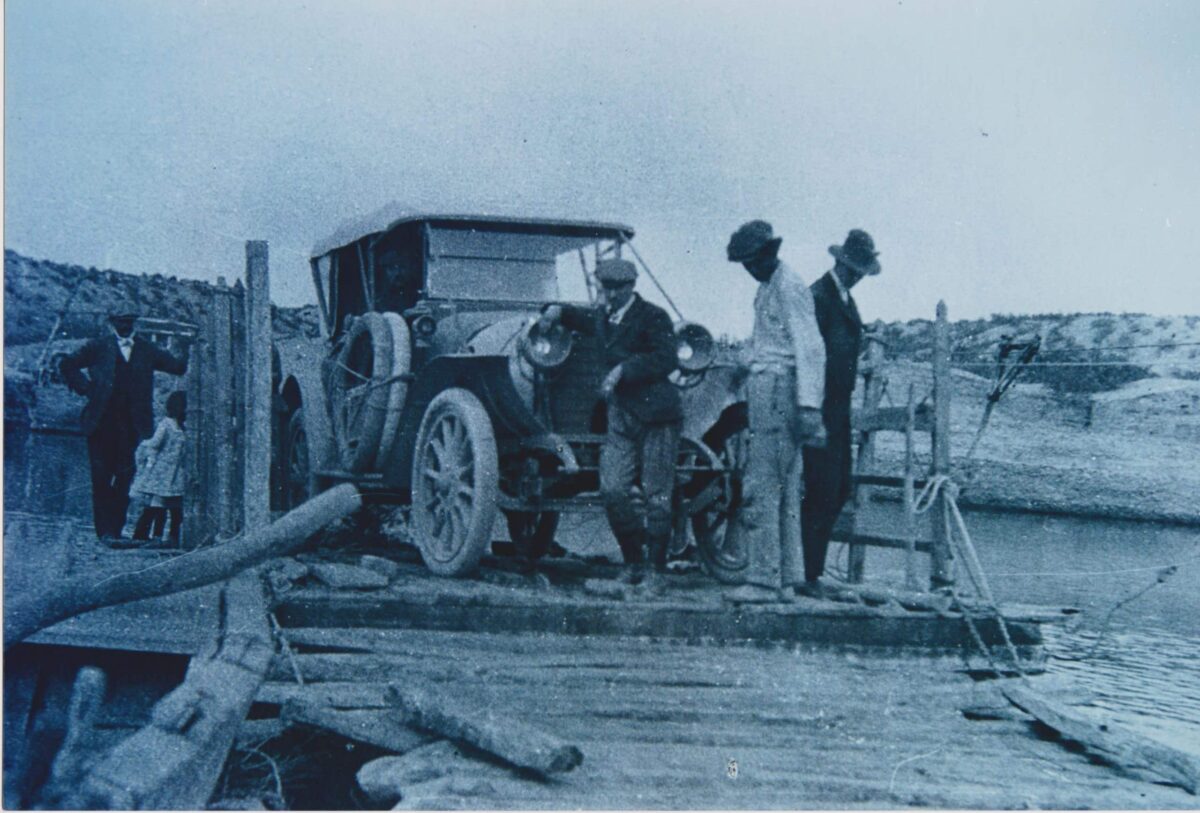

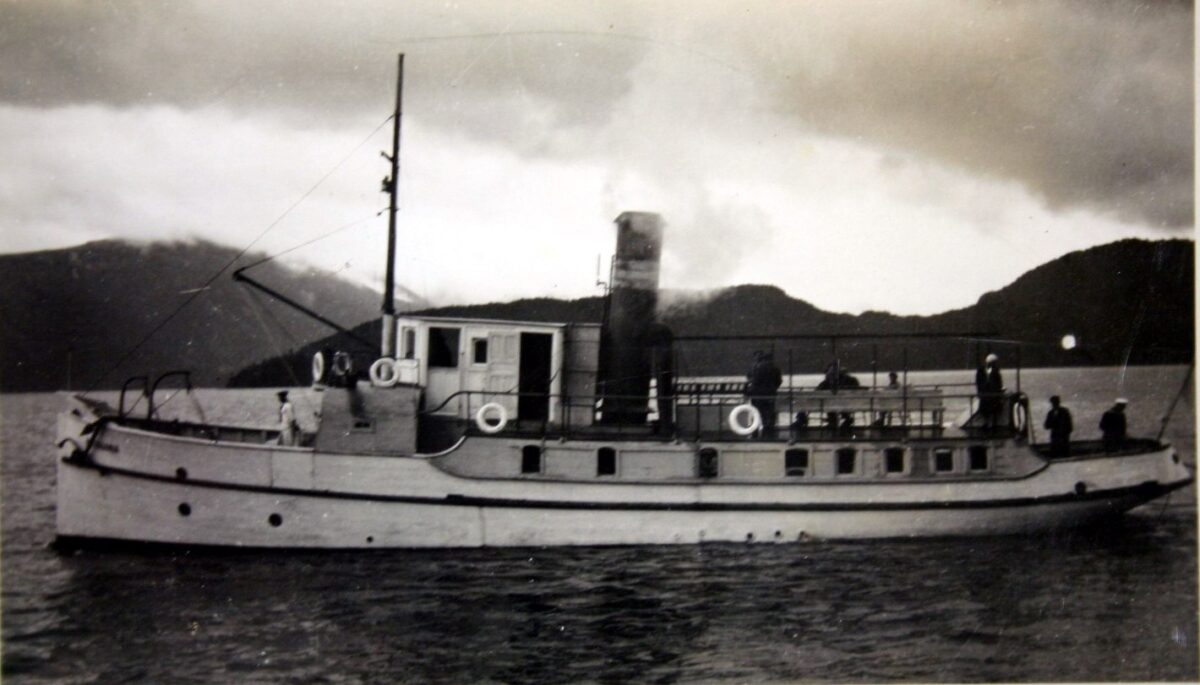

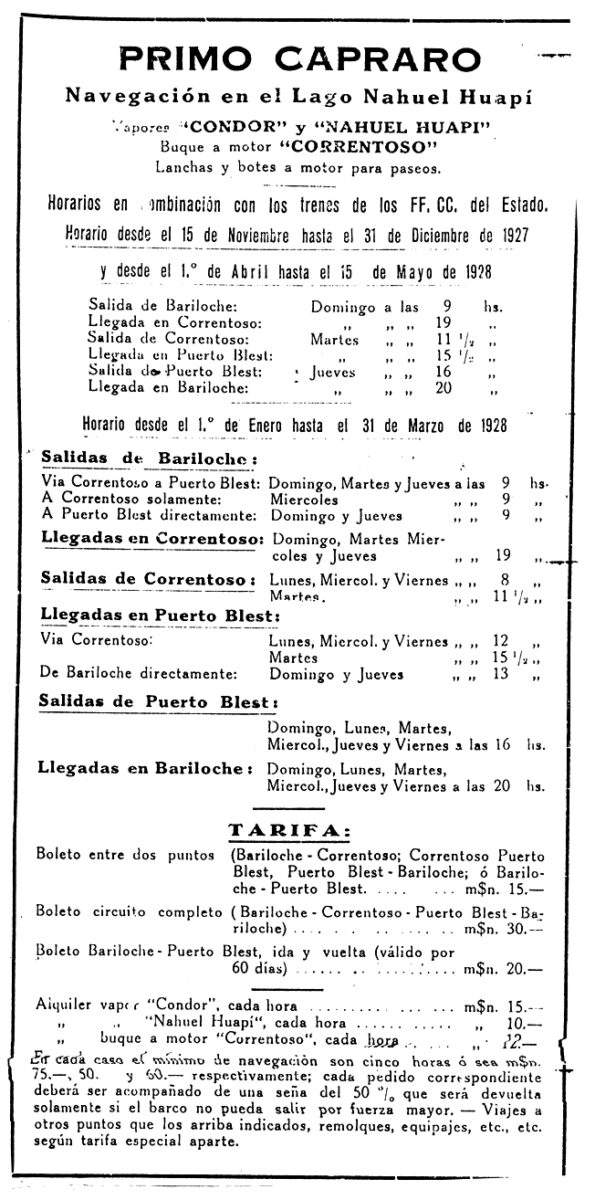

La navegación como único medio de transporte

Para trasladarse de un lugar a otro, los medios de transporte eran el bote y el caballo, ya que por tierra solo existía una huella de carro que la mayor parte del año estaba intransitable. Por ese entonces navegaban el lago dos barcos de carga y pasajeros que han quedado en el recuerdo de los pioneros: El Cóndor y El Nahuel Huapi II (conocido también como “El Cachirulo”). Estos llevaban las mercaderías hasta las propiedades, depositándolas a la orilla del lago.

Historia de la navegación en la región

Ir a Bariloche por tierra, en los pocos vehículos que transitaban la zona, resultaba toda una travesía: se salía a las cinco de la mañana para llegar al mediodía, siempre que el camino estuviese en condiciones, de lo contrario el viaje se dilataba mucho más.

Arquitectura popular

Las construcciones se realizaban con los materiales que proveía el medio; principalmente piedra y madera. En esta zona abundaba el ciprés, utilizado en las construcciones más importantes, y el coihue para las de menor importancia. El trabajo de la madera se realizaba todo a mano participando de esta actividad artesanos chilenos conocedores del trabajo en madera. La técnica más rústica utilizada para la construcción era la denominada “palo a pique”, que consistía en colocar los troncos enterrados verticalmente uno al lado del otro dándole forma a las paredes. La otra técnica, más compleja, se denomina “block house”, que consistía en troncos aserrados a mano en por lo menos tres de sus caras y se iban colocado en forma horizontal trabados unos con otros. Los edificios eran de una sola planta o dos, y se iban agrandando a medida que se necesitaba.

Para conocer más acerca de las técnicas constructivas visitá el siguiente link:

Arquitectura popular de la región

La zona era visitada principalmente por amigos de quienes en ese entonces ya tenían propiedades y actuaban de anfitriones, como por ejemplo la estancia Huemul de los Ortiz Basualdo, Cumelén, de Bustillo, Puerto Manzano de la Familia Jewels. A estas propiedades venían integrantes de la oligarquía que pasaban sus vacaciones pescando y realizando excursiones. Muchos de ellos luego adquirieron sus propios terrenos.

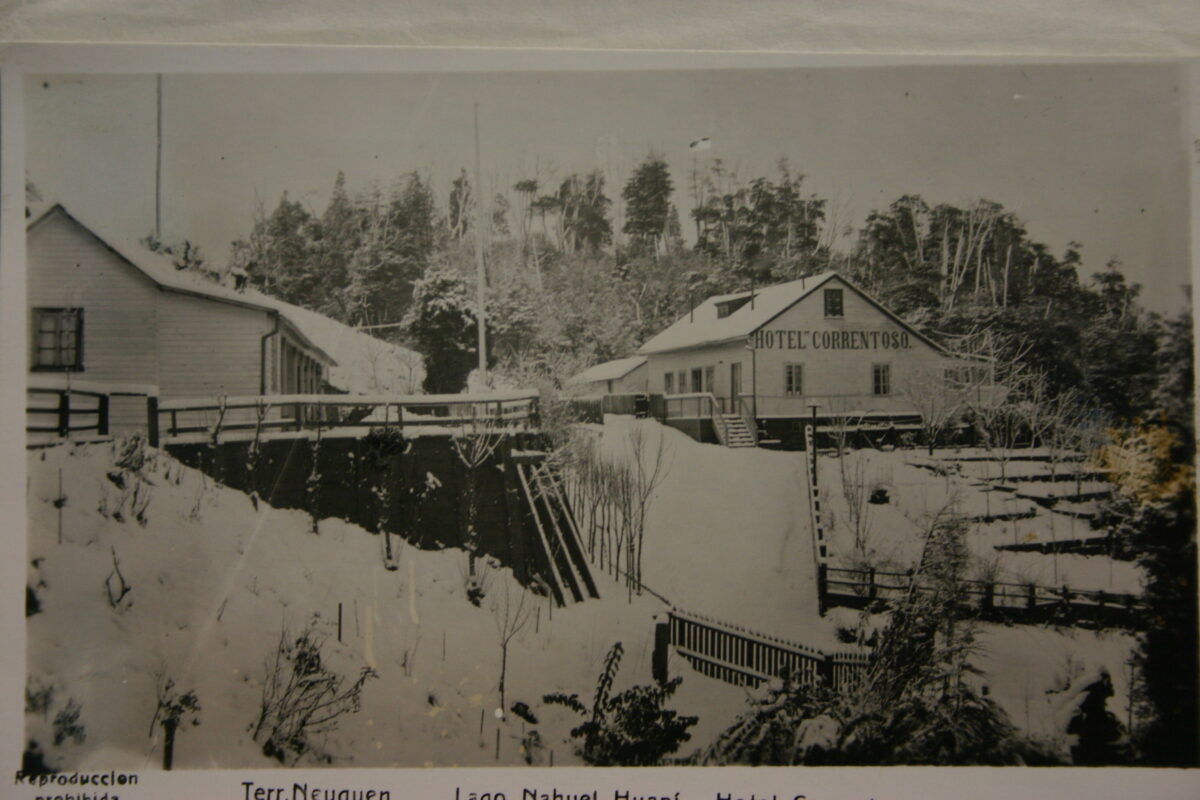

El primer hotel fue construido en la primer década de este siglo por Primo Capraro en la boca del río Correntoso. Allí llegaban a través del Cóndor y del Cachirulo, dos embarcaciones de carga y pasajeros pertenecientes a Capraro. A poca distancia de allí, en el aserradero de Arauco, la señora del encargado también daba alojamiento en su casa, conocida como la pensión de Arauco. Los turistas eran traídos por empresas de turismo de Buenos Aires, como Exprinter.

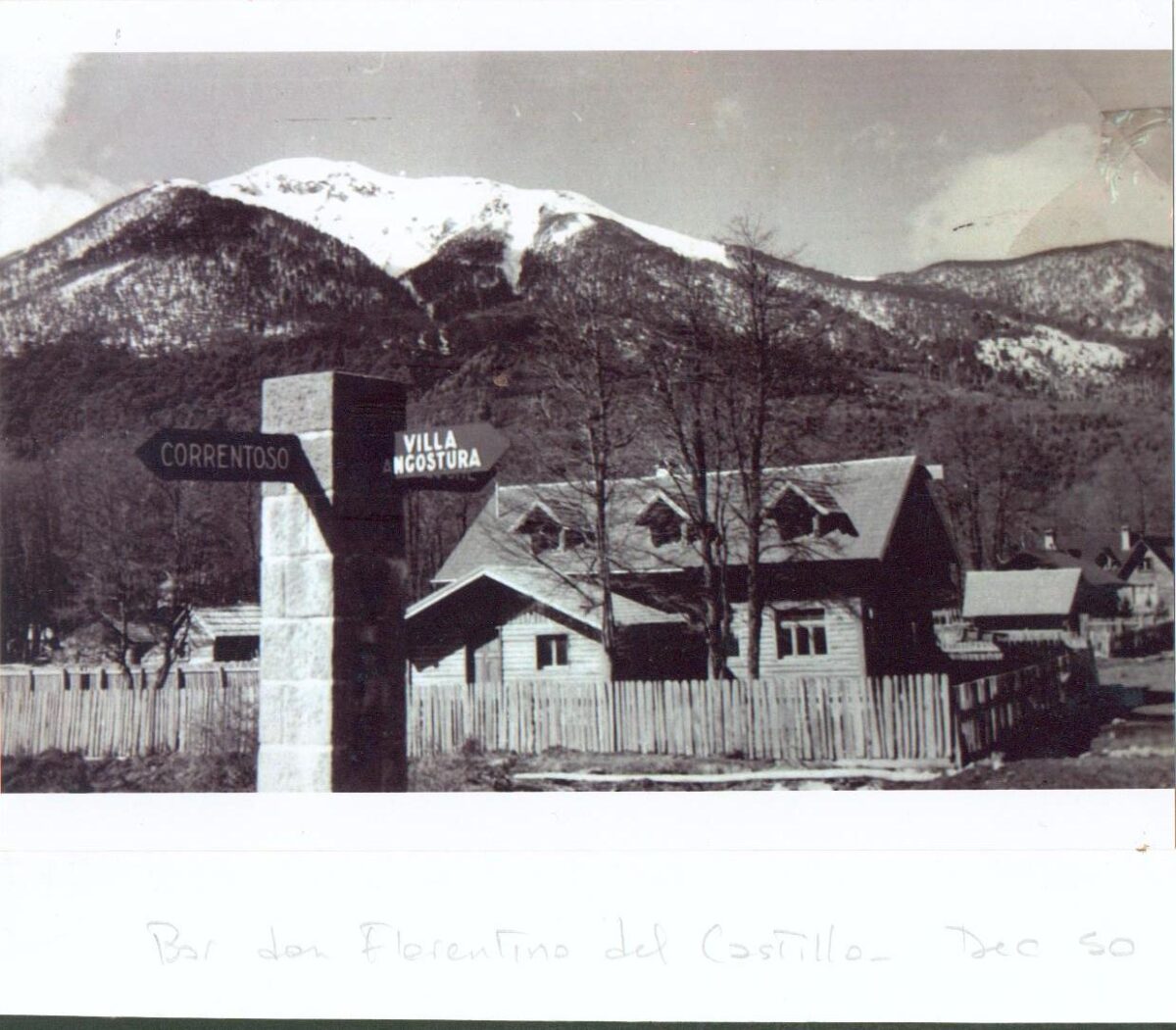

Por ese entonces apareció en escena Exequiel Bustillo, quien desempeñaría un rol fundamental en el desarrollo de la zona. Bustillo adquirió en 1931 los lotes que hasta entonces habían pertenecido al colono Weeks y a una sucesión de la familia Newbery, naciendo así Cumelén, que en araucano significa “lugar de paz”. Aquí pasaba sus veranos con su esposa y sus amistades. De espíritu muy inquieto, enseguida comenzó a procurar mejoras para la zona y así fue que junto con la familia Lynch, de la estancia Quetrihue, y Primo Capraro realizaron las gestiones para instalar la primer oficina radiotelegráfica dando origen así a la fundación de Villa la Angostura. Bustillo y Lynch aportaron $ 3000.- pesos cada uno para adquirir los equipos mientras que Capraro proporcionó el edificio. El 15 de mayo de 1932 fue inaugurada la oficina ante un centenar de vecinos que simbólicamente enviaron un telegrama cada uno. En esa oportunidad se bautizó a la localidad como “Nuevo Pueblo y Futura Ciudad Industrial Agustín P. Justo”; con el correr de los años se impuso la actual denominación de Villa la Angostura, en alusión al istmo que une la península de Quetrihué con el continente.

Fundación de Villa La Angostura. 15 de mayo de 1932

Exequiel Bustillo había comprado el año anterior dos lotes pastoriles, identificados como números XII y XIII, pero su establecimiento estaba a casi cuatro horas en bote de Bariloche, lo que ante cualquier urgencia, debía contarse con el día entero, con los inconvenientes y los riegos que se corrían ante una situación inesperada.

Decidió entonces, tramitar la instalación de un radio-telégrafo en su propiedad. Se dirigió a San Carlos de Bariloche y solicitó una audiencia con el Director de la oficina local de Correos y Telégrafos, el Dr. Carlos Risso Domínguez.

El funcionario le propuso, instalar una oficina radiotelegráfica en el paraje “Correntoso”, sitio donde los pobladores habían mostrado interés en poder contar con ese servicio. Se instalaría una oficina con una torre en combinación con otra de mayor potencia en la localidad de Bariloche.

Por aquellos días Bustillo se hospedaba en el Hotel Correntoso o en el hospedaje del escocés Ernesto Jewell de Puerto Manzano, al no tener comodidad en su nueva propiedad que se encontraba en construcción.

En el Hotel Correntoso se lo comentó a Primo Capraro, quien se sumó a la propuesta en forma efusiva, y decidió colaborar con el equivalente a tres mil pesos, aportando la mano de obra para la construcción de la oficina. Bustillo y Ketrihue (la estancia propiedad las familias Lynch y de Uribelarrea) contribuyeron con el 50 % restante.

Exequiel Bustillo entonces, le confirmó la obra al Director de la oficina de Bariloche de Correos y Telégrafos de la Nación. Fiel a su estilo práctico, Primo Capraro, se puso de inmediato a construir la oficina. Es de hacer notar el gesto de este inmigrante italiano quien adhirió a la propuesta, pero que estaba pasando por aquellos días por una aguda crisis financiera, ante la falta de pago del Estado Nacional por sus trabajos como principal contratista para el Ferrocarril.

El primer paso en firme sucedió el martes 19 de enero cuando las partes firmaron un Acta de Compromiso donde se destacaba “el Ministro de Guerra general Agustín P. Justo en su informe al Poder Ejecutivo obtuvo la tantas veces auspiciada línea telegráfica Bariloche-Puerto Blest, y asentó la necesidad de dotar al paraje denominado Correntoso con una línea telegráfica inalámbrica”.

El documento aclaraba “Conste que la creación de esta oficina está sujeta a las siguientes condiciones: los aparatos como la casa y su instalación serán costeados por los vecinos del lugar beneficiado. El objeto de esta reunión es ubicar el punto más adecuado para la construcción del edificio que el industrial don Primo Capraro construirá de inmediato y cuyo plano será firmado por los presentes y que se archivará con la presente acta.”

Pese a la crítica situación general la obra proyectada en el paraje “Correntoso” se transformó en una realidad en sólo noventa días.

Fue así como aquel domingo 15 de mayo de 1932 y siendo las 11 de la mañana, un numeroso grupo de vecinos y con la presencia de los alumnos de la Escuela 104, se realizó un sencillo acto que inauguraba el edificio de la oficina radiotelegráfica “Correntoso”.

Este acto es considerado al acto fundacional de la localidad, sin embargo el nombre Villa la Angostura fue impuesto por Exequiel Bustillo recién cuatro años después. Pero eso, forma parte de otra historia.

Para la diversión no había mucho tiempo pero solían organizarse algunos bailes que duraban más de un día. Generalmente se organizaban en la casa de algún vecino y se servían empanadas, asado y bebidas que levantaban el espíritu. Para amenizar el baile era suficiente un acordeón y, si se conseguía, una vitrola.

La educación de los chicos resultaba dificultosa, en los primeros años de la colonia pocos tenían la posibilidad de aprender a leer y escribir. Los que estaban en condiciones traían sus propios maestros como es el caso de la familia Barbagelatta, que transformaba su cocina en aula para que sus hijos y vecinos estudiaran. Luego llegó al paraje Nahuel Huapi un comisario cuya señora era maestra y entonces comenzó a dar clases allí, por lo que muchos debieron dejar de estudiar debido a las distancias. En 1928 se decreta la creación de la primera escuela en Villa la Angostura, que comenzó funcionando en una pequeña casilla de madera en la zona del Correntoso. Luego se trasladó donde ahora funciona el albergue de la Universidad de Cuyo, y posteriormente Parques Nacionales construyó el edificio ubicado en la Villa y allí se impartió la enseñanza a todos los niños de varios Kilómetros a la redonda. Finalmente, en l976 fue inaugurado el actual edificio en el Cruce. En esas épocas la escuela cumplía una función social mucho más amplia que la de ahora, ya que sus docentes debían, además de enseñar, ser las referentes en medidas de prevención de enfermedades, organizaban fiestas a las que concurría todo el pueblo, recorrían la zona visitando a sus familias, etc. En fin, el lazo era muy estrecho, y como dice una muy querida directora, la Nana Munar…” en donde vivía yo me sentía una empleada; aquí me sentí persona…”. Las clases se dictaban de setiembre a mayo y la fiesta más esperada era la del 25 de mayo.

LLEGADA DE PARQUES NACIONALES

Desde que en 1903 el Perito Moreno había donado las 3 leguas para la creación de un área protegida, poco se había hecho por preservar el medio ambiente. La filosofía económica imperante desde fines de siglo propiciaba el aprovechamiento irracional de todos los recursos naturales, enmarcada en una colonia agropastoril con aspiraciones a transformarse en un área altamente industrializada. La única medida que se había tomado fue la de crear el Parque Nacional del Sur en 1922, cumpliendo con el deseo del Perito Moreno quien había donado tierras para ese fin en la zona de Puerto Blest, cuyos objetivos se mantenían en teoría pero sin una real aplicación.

En el año 1934, un grupo de personas, lideradas entusiastamente por Exequiel Bustillo, que desde hacía unos años tenía propiedad en la zona, empezó a sostener que era imprescindible la creación de un área protegida con el fin de fomentar la preservación de los recursos, defender la soberanía, aumentar el poblamiento y desarrollar el turismo.

El establecimiento de controles aduaneros en 1931 interrumpió el comercio natural que desde siempre se había mantenido con el vecino país de Chile. Esta medida no fue acompañada por un apoyo desde el gobierno nacional que permitiera canalizar la producción. La crisis mundial sumada a estas medidas nacionales habían generado una situación angustiante en la colonia. La llegada de Parques Nacionales fue providencial, ya que sus proyectos comenzaron a generar puestos de trabajo y surgió así una nueva actividad, el turismo.

Parques Nacionales produjo gran cantidad de innovaciones provocando un giro en la historia de la zona. El eje fundamental del cambio fue la concepción del uso de la tierra y sus recursos: mientras que hasta ese momento se la venía aprovechando para la actividad agropastoril y forestal, a partir de ahora se tendría como principal objetivo la preservación de los recursos para aprovecharlos turísticamente.

Esto generó una serie de medida como la imposición del pago de pastaje, la limitación de cantidad de animales, el control de la tala de árboles, que debieron acatar los pobladores. Por otra parte se realizaron obras de infraestructura por doquier, siendo la más importante la apertura de caminos. La ruta 231, que permite acceder a la Villa, llamada también “Camino de Herradura”, era hasta entonces una huella que se interrumpía frecuentemente. Bustillo realizó las gestiones ante la recién creada Vialidad Nacional, y utilizando sus contactos logró que el gobierno otorgara $ 7000.- pesos para su realización. Así fue que con esa pequeña suma y la colaboración de todos los vecinos que a pala y pico marcaron el trazado, se inauguró este camino en 1935. Cuenta el propio Bustillo que cuando vino el presidente de Vialidad Nacional a inaugurarlo le dijo ” …y todo ésto hizo con solo 7000 pesos..?”.

Parques Nacionales realizó también una planificación urbana creando varias “Villas” en diferentes puntos del parque, Villa Mascardi, Villa Tacul, Villa Traful, Villa La Angostura y Villa el Rincón. Estas villas se las había dividido en tres áreas: una comercial, una residencial y otra agrícola pastoril.

Nuestra Villa fue establecida en un predio de 400 has., partiendo desde la zona de los puertos hacia la del cruce. El área comercial y administrativa estaba ubicada sobre los puertos, le seguía la residencial y en lo que ahora es El Cruce estaba destinada al área pastoril.

Parques impuso también su estilo arquitectónico. El artífice fue el Arq. Alejandro Bustillo, hermano de Exequiel, quien embuído de las tendencias arquitectónicas aprendidas en Europa, perteneció al movimiento arquitectónico conocido como pintoresquismo, -estilo ecléctico que combinaba diferentes técnicas y estilos populares de la arquitectura europea -. Se exigió el uso de materiales de la zona, madera y piedra, para la construcción de las viviendas. Para el diseño de los edificios públicos Parques trabajaba en conjunto con la institución correspondiente, fuera correo, escuela, juzgado de Paz, etc. En el área residencial, además de respetar las exigencias de materiales, los planos debían ser aprobados por la oficina técnica. En función de fomentar el turismo elitista, Parques vendió lotes ubicados en lugares preferenciales en los que se exigía la construcción de viviendas valuadas en por lo menos $ 35.000.- de esa época. Así fue como estos predios fueron adquiridos por familias pertenecientes a la alta sociedad porteña, quienes eran los únicos que estaban en condiciones de realizar tamaña inversión y viajaban por turismo. Así fue como surgieron El Messidor, perteneciente a la familia de Demaría Salas, Inalco, de los García Merou, Inacayal, del Dr. Pinedo, entre otros.

Al mismo tiempo fueron llegando familias que venían a trabajar en las obras requeridas por Parques Nacionales, o a cuidar las casas de segundas residencias. Estas familias poco a poco fueron necesitando lugar para construir sus propios hogares, y así fue como surge la necesidad de realizar un loteo de parcelas más pequeñas y accesibles. Se interesa entonces al Conde D´Sagro, propietario del lote 11, para que lotee una parte de su propiedad que abarcaba lo que ahora son los barrios El Once y El Cruce. De esta manera se fue poblando este área que hoy por hoy constituye el centro de la Villa donde se concentra la actividad comercial e institucional.

En esta época también se realizaron nuevas mensuras para delimitar correctamente los terrenos y además se comenzó a exigir a los antiguos propietarios de los lotes pastoriles que saldaran sus deudas de impuestos. Esto trajo como consecuencia que muchas familias, sobre todo las de menores recursos, perdieran sus propiedades las que fueron rematadas y loteadas. Tal es el caso por ejemplo de las familias Antriao y Paichil en la zona del Correntoso. Años más tarde, una ley provincial les reconoció el denominado “derecho de población” y se les restituyeron algunas parcelas del tierra para que se instalaran.

Parques también fomentó la construcción hoteles otorgando créditos para hacer nuevos y mejorar los que ya funcionaban. Se edificó así el Hotel Angostura, el segundo edificio del Hotel Correntoso, la Hostería del Lago Espejo, la Hostería de Ruca Malén, etc., que recibían sus pasajeros llegados en tren hasta Bariloche. Luego se los trasladaba a los diferentes hoteles del parque en la Modesta Victoria, la emblemática embarcación de la institución, o por automóvil, para que disfrutaran de por lo menos un mes de vacaciones. Las hosterías que se hallaban al borde de los caminos, algunas de las cuales ya funcionaban desde antes, actuaban también como postas para los viajeros que se aventuraban a transitar por los caminos de aquella época, tal es el caso de la Hostería Santa María (actual camping Don Horacio) y Las Flores.

En este link conocerás la historia de don Pilón Barbagelatta y sus anécdotas:

Poco a poco la Villa fue convirtiéndose en la favorita de los pescadores, quienes eran casi los únicos que la conocían y la visitaban todos los veranos.

Las compras más importantes seguían realizándose en Bariloche, aunque en los alrededores ya estaban instalados algunos almacenes. En El Cruce, frente a la Municipalidad estaba el de un Sr. Gómez y en la Villa se encontraba el más recordado, La Flecha, de José Luis Barbagelatta. Estaba ubicado sobre la bahía conocida hoy como Brava pero que en ese entonces se la llamaba la bahía y el muelle de La Flecha. Este almacén proveía a toda la zona, aún a los que vivían del otro lado del lago. En sus alrededores se generaba ambiente de encuentro para todos los pobladores quienes además de realizar las compras aprovechaban para conversar con sus amigos y “brindar por el encuentro”.

El invierno del ’44 fue muy nevador, la mayoría de los colonos habían perdido sus animales, sólo la Modesta Victoria llegaba trayendo mercaderías. Ante esta situación los hermanos Barbagelatta abastecían a los vecinos a costa de su propio peculio ya que sabían que no recuperarían su dinero. Eran otros tiempos…

En 1944 Exequiel Bustillo renunció a la presidencia de Parques Nacionales, finalizando así la etapa de oro de la Institución. La amenaza de expropiación de los latifundios propiciada por el Gobierno Nacional llevó a Bustillo a realizar en 1949 el loteo de Cumelén, que fue comprado por un grupo de sus amigos y poco años más tarde se creó el Country Club Cumelén. Otras propiedades fueron expropiadas por el gobierno nacional, y en el caso de El Messidor, fue adquirido en los años ’60 por el gobierno del Neuquén, quien la transformó en Residencia Oficial.

LLEGANDO HASTA NUESTROS DÍAS

En 1945 se creó la Comisión de Fomento de Villa La Angostura, cuyo primer presidente fue Francisco Capraro, hijo de Primo Capraro.

En el año 1955 se provincializó el hasta entonces Territorio Nacional del Neuquén y posteriormente Villa La Angostura se convierte en Municipio.

A mediados de los ’60 llegó a nuestra villa quien se constituiría en el entusiasta promotor del motocross y de los deportes de nieve en nuestra localidad, el Sr. Jean Pierre Raemdonck, belga de nacimiento, quien eligió a nuestra localidad para vivir y junto a un grupo de intrépidos comenzó a organizar carreras de motocross que llegaron a tener trascendencia nacional e internacional, ya que se realizaban carreras entre la Villa y la transandina ciudad de Osorno. Tiempo más tarde formó parte de los primeros que comenzaron a practicar los deportes de nieve y que luego darían forma a lo que hoy es nuestro centro de esquí, El Cerro Bayo.

Jean Pierre Raemdonck. Su historia.

Así fue como Villa la Angostura, que históricamente había sido un centro de turismo estival, comenzó de a poco a brindar la posibilidad de practicar los deportes invernales. Hoy el Cerro Bayo, pertenece a una sociedad anónima y se ha convertido en un centro de sky boutique.

Desde la década del ochenta hasta el año 1994, en que se finalizó el asfalto, la Villa fue cambiando muy lentamente, sus habitantes trabajaban en las pocas áreas agrícolas que habían quedado y en el verano, Cumelén y los servicios turísticos generaban trabajo de temporada en la actividad turística.

En estos últimos años los cambios comenzaron a sucederse en forma acelerada, al asfalto le siguió el gas natural, luego la televisión por cable y hoy ya cuenta con un nodo propio que nos comunica a todo el mundo a través de Internet. Paralelamente la Villa ha sufrido un crecimiento poblacional muy grande con llegada de un gran número de personas provenientes de otras ciudades del país, que se instalan aquí en busca de un cambio de vida y a trabajar en la actividad turística. Otros eligen la Villa para vivir al retirarse de su vida activa y también se han generado importantes inversiones destinada a los servicios turísticos. Al mismo tiempo hemos sido “descubiertos” por un creciente número de turistas que vienen a visitar la Villa en busca de nuestro principal capital, la naturaleza.

Este crecimiento en todos los aspectos hace que la villa se encuentre hoy ante el gran desafío de definir su futuro: desarrollándose sin perder la identidad que la han hecho la elegida de sus habitantes y visitantes.

Para conocer más acerca de nuestra historia, te proponemos realizar un circuito autoguiado en la zona del casco histórico.